1. La force d’une évidence

Les vertus de la densité urbaine s’apparentent aujourd’hui à une forme d’évidence en matière de ville durable. Au nom de la lutte contre l’étalement urbain, on retrouve des exigences de densité minimale et des appels à la densification dans la plupart des référentiels d’urbanisme. Au-delà des guides opérationnels, des critères de densité sont désormais repris sans beaucoup de discernement comme outil de mesure des performances environnementales, de la qualité de vie ou encore de modalités d’accès aux services urbains, à l’échelle de quartiers ou de villes entières.

Il convient de rappeler à cet égard le rôle pivot de certains travaux scientifiques, comme ceux de Newman et Kenworthy[1]. À la fin des années 1980, ces deux auteurs ont mis en évidence la relation bénéfique existant entre densité et consommations énergétiques dans le domaine du transport. Ces travaux ont fait école. Ils ont été repris par une série d’autres études, adaptés à des contextes géographiques variés et appliqués à d’autres dimensions de la ville, comme par exemple les coûts des services et réseaux urbains, le taux de couverture des transports publics ou, encore, l’accès aux nouvelles technologies. Ils ont peu à peu percolé dans l’ensemble des politiques de la ville, à travers l’intégration de critères de densité dans les schémas de structure ainsi que d’appels à la « densification raisonnée »[2].

Ce consensus attire notre attention sur le rôle, la forme et le statut de la norme en urbanisme. D’outil de mesure devant toujours être rapporté à d’autres variables, la densité urbaine s’est transformée peu à peu en un outil prescriptif. La densité suffirait dans cet esprit à produire du bien commun.

Or, la norme en urbanisme a toujours été conçue comme le fruit d’un équilibre, éventuellement négocié, entre différentes parties prenantes de la ville et est, de ce fait, inscrite dans une réalité locale. A contrario, s’il n’est pas encadré de manière adéquate par les responsables politiques locaux et les citoyens, le recours actuel aux principes de densité et de densification pourrait vite s’assimiler à une forme d’injonction universalisante, sans autre légitimité qu’une démarche scientifique qui n’avait, à l’origine, aucune prétention normative.

2. Densité ou intensité urbaine ?

Approcher la densité comme une norme urbaine non négociée est selon nous contre-productif.

D’abord l’idée même de densité reste attachée, chez beaucoup de nos concitoyens, à l’image des grands ensembles et des constructions en hauteur. Ce n’est pas, pour la plupart d’entre eux, le cadre de vie qu’ils cherchent dans nos villes.

Rappelons ici qu’il a été maintes fois démontré que les quartiers de tours n’étaient pas nécessairement les plus denses, pour autant que l’on considère dans la densité l’ensemble des fonctions urbaines et pas seulement le logement. Une étude menée par l’Iaurif[3] sur le territoire de l’Île de France dans les années 1990 a ainsi mis en évidence que les tissus haussmanniens, produits au cours du xixe siècle, restaient les ensembles les plus denses de Paris, bien plus denses notamment que les quartiers d’habitat social produits dans la foulée de l’urbanisme moderniste[4].

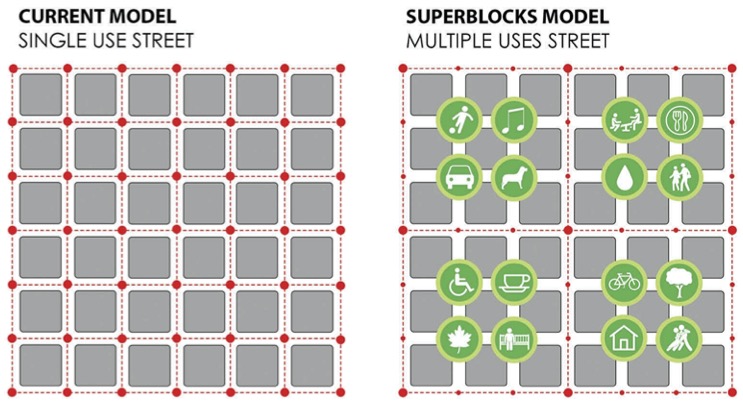

Ceci a amené de nombreux chercheurs à parler désormais d’« intensité urbaine » plutôt que de densité, l’intensité étant définie comme le rapport entre, d’une part, la somme des habitants et des emplois et, d’autre part, la surface urbanisée[5]. La surface urbanisée étant ici égale à la superficie d’un territoire après déduction de tous ses espaces non bâtis à usage public (places, parcs, voiries, réseau bleu, etc.).

Plus les activités résidentielles et économiques sont concentrées en un lieu, plus la vie y est intense. Regrouper les usages résidentiels et économiques au numérateur, c’est promouvoir la mixité fonctionnelle des villes et reconnaître que les espaces de travail contribuent à l’animation urbaine. L’espace réservé aux usages publics et collectifs ne diminue pas la ville, il contribue à son intensité. Déduire les espaces collectifs de la superficie utile reprise au dénominateur de la fraction, c’est reconnaître ainsi leur rôle dans la cité.

Outre ces considérations, il est évident que ce changement de terminologie n’est en rien anodin. Il répond à l’amalgame persistant entre densité et grands ensembles. Par ailleurs, la densité n’est pas en soi une qualité, c’est un état de fait, plutôt subi que voulu dans un certain nombre de cas. En parlant d’intensité, il est évident que l’on se rapproche bien davantage des valeurs de la ville : échanges, mixité, co-présence, mobilité… C’est aussi ramener les usages et les usagers au cœur du débat. Ce qui rend la ville intense, ce ne sont pas ses bâtiments, ses structures physiques, ses flux, ce sont ses habitants et ses usagers. C’est enfin considérer la ville dans ses différentes temporalités (horaire, journalière, annuelle) plutôt que de manière statique.

3. Les risques d’une approche non négociée de la densification

Nos villes sont aujourd’hui confrontées à un double défi : répondre aux besoins en logement, espaces de travail, etc. générés par la croissance démographique d’une part, et lutter contre l’étalement urbain d’autre part. Dans ce contexte, une confiance excessive dans les vertus magiques de la densité pourrait justifier trois types d’abus.

D’une part, la densification pourrait s’orienter en priorité vers les quartiers centraux les plus fragiles, déjà assez denses. Une telle dynamique est susceptible de procéder par deux types d’opérations : d’un côté des opérations encadrées par la puissance publique, comme le rehaussement d’immeubles ou l’urbanisation de terrains centraux non encore bâtis ou en friche, et, d’un autre côté, des opérations informelles, comme la transformation de rez-de-chaussée commerciaux en logement et/ou la division d’immeubles. Nous pensons que les quartiers précaires sont plus directement menacés par ces dynamiques. C’est là que la demande de petits logements, pour des ménages de petite taille et/ou plus fragiles est la plus forte. Le commerce y tend à disparaître et à laisser la place à d’autres occupations. Le taux de locataires y est plus fort et la durée de domiciliation du ménage àla même adresse y est plus faible, ce qui questionne notamment la qualité et le coût de location des logements. Avec, si l’on n’y prend garde, des incidences au niveau de la rue, de l’îlot, du quartier. Dans ces quartiers précaires, la résistance aux transformations urbaines et àla pression immobilière qui s’y exerce est, parconséquent, en général plus faible.

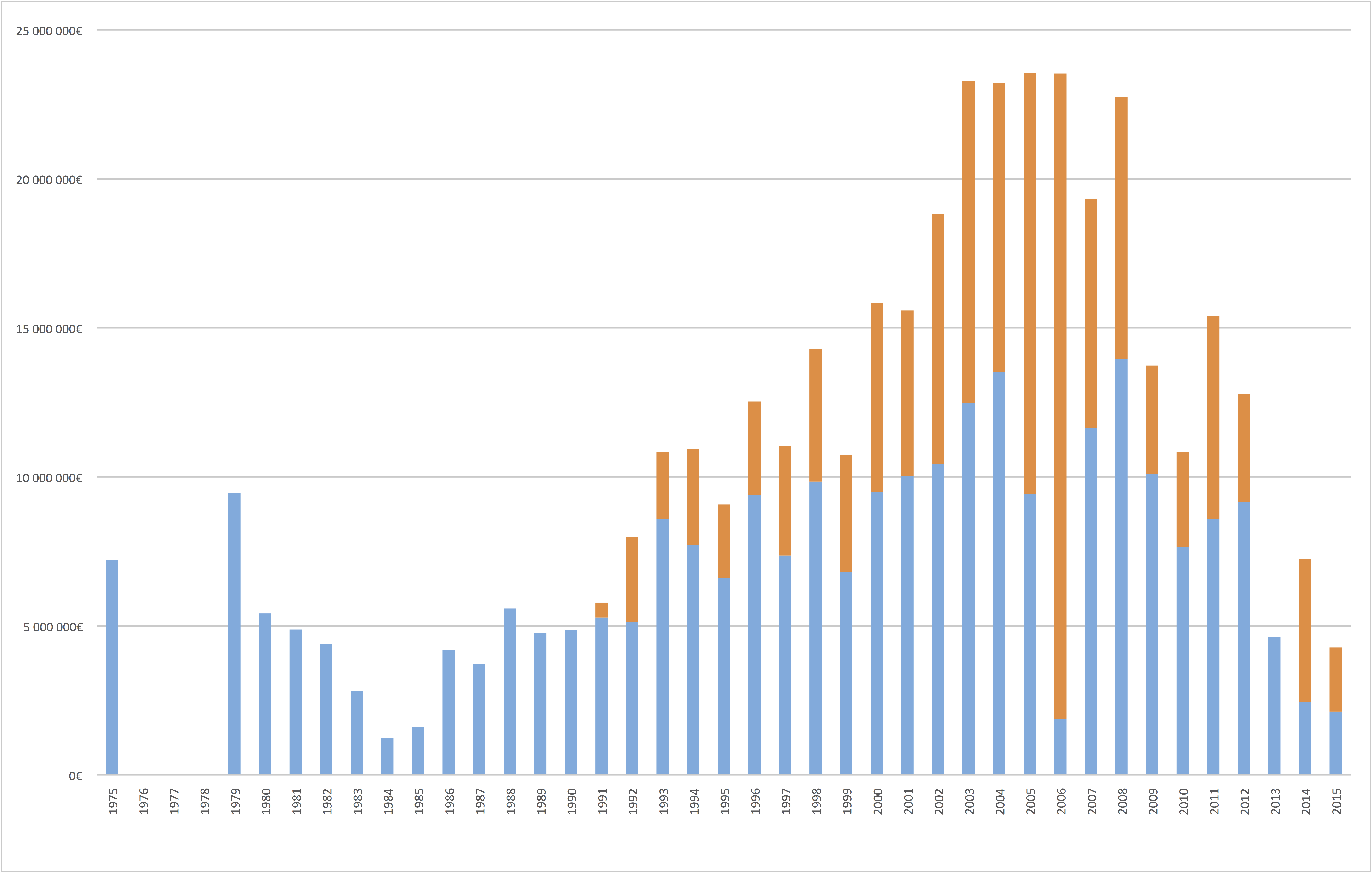

D’autre part, des dynamiques de division d’immeubles existants ou de densification des parcelles bâties sont également en train de se développer en milieu périurbain(àproximitéimmédiate de la ville)et rural[6]. Le risque est ici de voir se développer une « seconde vague de périurbanisation », à travers la densification d’immeubles situés dans des lotissements excentrés, mal desservis par les transports en commun. Les communes de la périphérie sont confrontées aujourd’hui à des demandes croissantes en matière de division d’immeubles. C’est assez logique si l’on veut bien considérer l’inadéquation entre le parc de bâtiments quatre façades et la demande actuelle pour des logements plus petits, à un coût raisonnable ou àtout le moins supportable, et mieux adaptés pour les jeunes ménages et les personnes âgées…

Enfin, la densification des villes pourrait aussi conduire à la production de tissus bâtis trop peu durables notamment parce que, sous prétexte de répondre aux besoins de logements induits par les prévisions de croissance démographique, on ne prendrait suffisamment garde à y préserver un des éléments importants qui participe à la qualité urbaine : le non bâti, l’espace libre de construction. Ce type de densification générant ou renforçant le flux de sortie de la ville par ceux qui en ont les moyens.

On voit bien, dans un cas comme dans l’autre, qu’une densification linéaire des villes et des campagnes pourrait conduire à renforcer les inégalités urbaines et/ou à relancer de manière rampante la périurbanisation. Il s’agit de formes de densification difficiles à réguler aujourd’hui pour la puissance publique, dans la mesure où elles procèdent soit à l’échelle de l’immeuble déjà construit, plutôt qu’à travers des opérations en sites vierges, soit à l’échelle du quartier où le secteur privé tend à exploiter chacun des terrains non encore bâtis. Une partie de ces opérations urbaines à l’échelle de l’immeuble s’organise pour échapper au radar du permis d’urbanisme et du permis de location (délivré pour les logements de toute petite superficie), ce qui nous ramène au caractère non négocié de la norme en matière de densité.

Plus fondamentalement, il convient d’inscrire ces transformations dans la longue histoire des villes, qui se sont toujours développées au travers de phases successives d’extension de la zone bâtie, de densification et de substitution. La densification, vue dans cette perspective, n’a rien d’héroïque, ni d’exceptionnel. On doit aussi lire la densification au prisme de la volonté naturelle de maximiser la rente foncière, de maximiser les revenus générés par son bien, que ce soit un terrain à bâtir ou à rebâtir ou un immeuble à rénover. Ceci nous éloigne un peu des ambitions affichées de qualité et de durabilité urbaine.

4. La densité comme remède au « chemin des ânes »

L’usage de la densité comme paramètre de régulation de la forme urbaine n’est pas neuf. Il remonte au début du xxe siècle et à l’urbanisme moderne qui devait préférer le calcul de densités urbaines aux gabarits réglementaires.

On se souvient de l’aversion de Le Corbusier[7] pour les tracés de rue étroits et sinueux, les parcours caractéristiques de nos villes historiques, tout ce qu’il appelait non sans dédain « le chemin des ânes » en allusion au travail de Camillo Sitte[8] qui, lui, considérait que la complexité et l’irrégularité des tissus urbains hérités constituait une richesse. Dans leur élan pour « libérer le sol », « aérer le tissu urbain », les urbanistes « fonctionnalistes »[9] vont proposer de s’écarter du calcul de gabarits, régi par un alignement des édifices en front de voirie et un rapport entre hauteur des édifices et largeur de rue. C’est sur base de ces gabarits qu’était régulée la forme urbaine entre le xviiieet le xxe siècle dans toute l’Europe. Le premier règlement de la ville de Paris est adopté en 1784. Il sera ensuite revu à de nombreuses reprises tout en préservant la philosophie initiale. On peut aujourd’hui retracer l’évolution de ce règlement en parcourant les rues de la ville et en observant les différences de gabarit qui les caractérisent[10].

L’urbanisme fonctionnaliste a condamné les gabarits au nom de principes hygiénistes (l’accès au soleil et à la lumière), d’une mise en conformité de la ville aux nouvelles normes de l’automobile (il fallait plus d’espace pour la circulation) et de la création d’espaces verts au pied des édifices (ce que l’on appelait à l’époque les « espaces libres »). Aux gabarits dorénavant considérés comme totalement désuets, cet urbanisme a induit une préférence pour le calcul de coefficients de densité, comme le Cos[11] basé sur un rapport entre superficie de plancher et surface au sol des opérations urbaines.

L’application de critères de densité aux villes historiques, et en particulier à Paris, a rapidement suscité des réactions très négatives auprès des architectes et des professionnels du patrimoine. Leur effet sur la cohérence du paysage urbain s’est vite révélé désastreux. L’abandon du gabarit et du respect de l’alignement qui l’accompagne a induit une rupture des linéaires de voirie et la multiplication des décrochages en plan qui perturbent la lecture – le vécu – des continuités bâties. Les décrochages en hauteur autorisés par le règlement ont pour leur part dénaturé le velumde la ville, à savoir le tapis semi continu de toitures grises en zinc que l’on peut observer depuis les rares monuments qui la surplombent. C’est alors que l’on a pris conscience du fait que ces deux éléments, le linéaire des voiries et le velumurbain, faisaient définitivement partie du patrimoine de la ville au même titre que ses principaux monuments.

La lutte contre le Plan d’urbanisme directeur de Paris, adopté provisoirement en 1967, devait ainsi amener la ville à revenir à un règlement basé sur l’usage de gabarits, adaptés aux dates et conditions d’ouverture des voiries de la ville. Ce règlement a par ailleurs été complété de diverses mesures de protection des monuments.

Ces questions patrimoniales nous rappellent que la densité n’est pas un vecteur adéquat de régulation de la forme urbaine. Par définition, il ne nous renseigne pas sur l’ordre, l’implantation, la géométrie des bâtiments. C’est un indicateur « amorphe ».

5. Ce que cache encore le consensus autour de la densité

Le consensus actuel autour de la notion de densité tend à faire oublier le renversement de la logique dans l’usage des indicateurs qui lui sont associés. Nous sommes ainsi passés en 30 ans de densités maximales (les coefficients d’occupation des sols), qui devaient protéger la ville et ses habitants de la voracité des développeurs privés, à des densités minimales, qui devraient assurer la viabilité des services urbains à moindre coût environnemental.

Cette inversion des valeurs appelle évidemment des commentaires.

On oublie souvent une qualité essentielle de la relation entre densité et consommation énergétique mise en évidence par Newman et Kenworthy : elle n’est pas linéaire ! Ceci signifie qu’au-delà d’un certain seuil (à définir), les gains que l’on peut espérer d’augmentations de densité deviennent négligeables au vu de l’effort à réaliser pour les atteindre. Des travaux français sur les seuils de rentabilité (de plus-value dégagée) des développements immobiliers plus ou moins denses ont aussi illustré cela[12].

« On ne dispose pas encore de certitudes scientifiques sur le sujet, et il convient de rester prudent, mais la densité la plus vertueuse pour l’environnement pourrait bien être une densité intermédiaire, suffisamment élevée pour rendre viable une desserte en transports collectifs et des services, équipements et commerces de proximité, mais suffisamment faible pour limiter les désirs de quitter la ville pour décompresser ou s’aérer pendant les fins de semaine »[13].

Il serait intéressant d’identifier et mieux comprendre ces effets de seuil afin de sortir d’une attitude fétichiste, potentiellement contreproductive. Ceci suppose d’élargir la réflexion au-delà du seul paramètre des consommations énergétiques et de la mobilité automobile afin de considérer d’autres domaines, qui peuvent être caractérisés par des seuils différents (écoles, services publics, commerces, etc.).

Entrer dans cette logique nous conduirait nécessairement à remettre au goût du jour une forme de « programmation urbaine » – quels services pour quels niveaux de population et d’emploi ? – la densité étant ici assimilée à une forme de concentration de la demande. Sommes-nous prêts à assumer collectivement une telle démarche ? Rappelons que la programmation urbaine a connu son heure de gloire dans les années 1970, dans le cadre des opérations de villes nouvelles. C’est que l’État, à cette époque, était encore puissant, tant en matière financière que légale. Plus fondamentalement, la programmation urbaine se présentait alors comme une forme de « savoir » sur le bien collectif.[14] Une telle posture n’est évidemment plus d’actualité. Tant du point de vue de la capacité de l’État à imposer un niveau de services adapté à la demande que de notre confiance en de tels standards déterministes.

Plutôt que de certitudes, les seuils de densité actuels devraient être interprétés comme des garde-fous en matière de production de services publics. Il n’est pas sûr que tel niveau de concentration de la population conduise à tel niveau de demande en matière de crèches, d’écoles, de mobilité, de réseaux divers. Par contre, on peut craindre que l’État n’ait pas les moyens de se lancer dans de tels programmes sans un minimum de garanties quant à leur usage futur et c’est là qu’interviennent des seuils de densités. Ils sont par ailleurs susceptibles d’assurer une forme de justice spatiale entre villes, entre quartiers : si un service est déployé pour un niveau donné de densité, il devrait être possible de l’assurer dans l’ensemble des villes/quartiers qui sont caractérisés par un niveau de densité au moins équivalent. Il s’agit là d’une exigence forte en matière de production des services urbains et de durabilité.

Le fait de fixer des seuils minima plutôt que maxima de densité en matière de régulation urbaine traduit un affaiblissement de l’attractivité urbaine. Jusqu’ici, il fallait limiter les densités, de crainte de voir les immeubles gagner en hauteur pour maximaliser la rente foncière. C’est bien là le sens du « coefficient d’occupation des sols »utilisé en France (Cos) : il faut freiner les mécanismes de marché, sans quoi le risque est grand de voir se développer des opérations de destruction/reconstruction, plus denses, plus hautes, à grande échelle. Au-delà du Cos, cette logique de maximum constructible est bien celle qui était présente depuis les origines de la réglementation urbaine, y compris lorsqu’elle opérait à travers l’usage des gabarits.

S’il faut désormais instaurer des minima de densité pour les opérations urbaines, c’est que le simple jeu du marché ne va pas nécessairement y pourvoir. Il faut désormais imposer des minima à construire afin d’assurer la viabilité de la ville et des services urbains y compris dans des localisations centrales comme des quartiers de gare. C’est inquiétant. La ville aurait-t-elle tant perdu de son attractivité ? Sans doute que non. Les seuils de densité minimale apparaissent plutôt comme des objets de coordination entre différents acteurs de la ville. Comme nous venons de le signaler, ils permettent aux opérateurs publics, tels que les opérateurs de transports en commun, de réseaux, de s’engager dans des investissements en s’assurant d’un niveau de demande adéquat. C’est également un vecteur de négociation entre différents niveaux de réglementation urbaine, entre administrations et politiques, entre villes et autorités régionales. La densité urbaine apparaît, encore, comme un des composants de la boîte à outils de « l’acceptation sociale », une manière de régler les rapports entre politiques urbaines et habitants de la ville, qui ne voient pas nécessairement l’augmentation des densités d’un bon œil.

C’est qu’il faut bien reconnaître que l’augmentation des densités ne fait pas que des gagnants et que les coûts, individuels et collectifs, de la densité se voient bien souvent éclipsés dans le débat scientifique. Il nous apparaît important de reconnaître ces coûts – ces impacts – pour mieux les maîtriser, même (et surtout) lorsque ceux-ci sont discutables : perte de visibilité vers le paysage environnant, engorgement des réseaux, ombrage, îlots de chaleur, etc.

Rappelons-le, la densité et, plus encore, la densification ne sont pas des valeurs en elles-mêmes. Ce qui a de la valeur, c’est l’accessibilité de tous aux services, la qualité de l’environnement local, la préservation d’espaces personnels intimes, etc. En bref, la qualité de vie des habitants et des usagers des lieux. Baser une politique urbaine sur des principes moralisants est au mieux inefficace, au pire dangereux. Ce qu’il convient de réaliser, c’est l’équilibre entre biens collectifs et individuels que l’on peut réaliser à travers certains niveaux de densité, sans ignorer les coûts et impacts de celle-ci et en envisageant la diversité d’alternatives concrètes qu’offre cet indicateur « amorphe » qu’est la densité. Encore conviendrait-il égalementde reconnaître la dimension culturelle de la ville, qui impose de moduler les seuils de la densité en fonction des réalités sociales et historiques des lieux.

6. Quelques réflexions pour aller au-delà du consensus et revenir à Liège

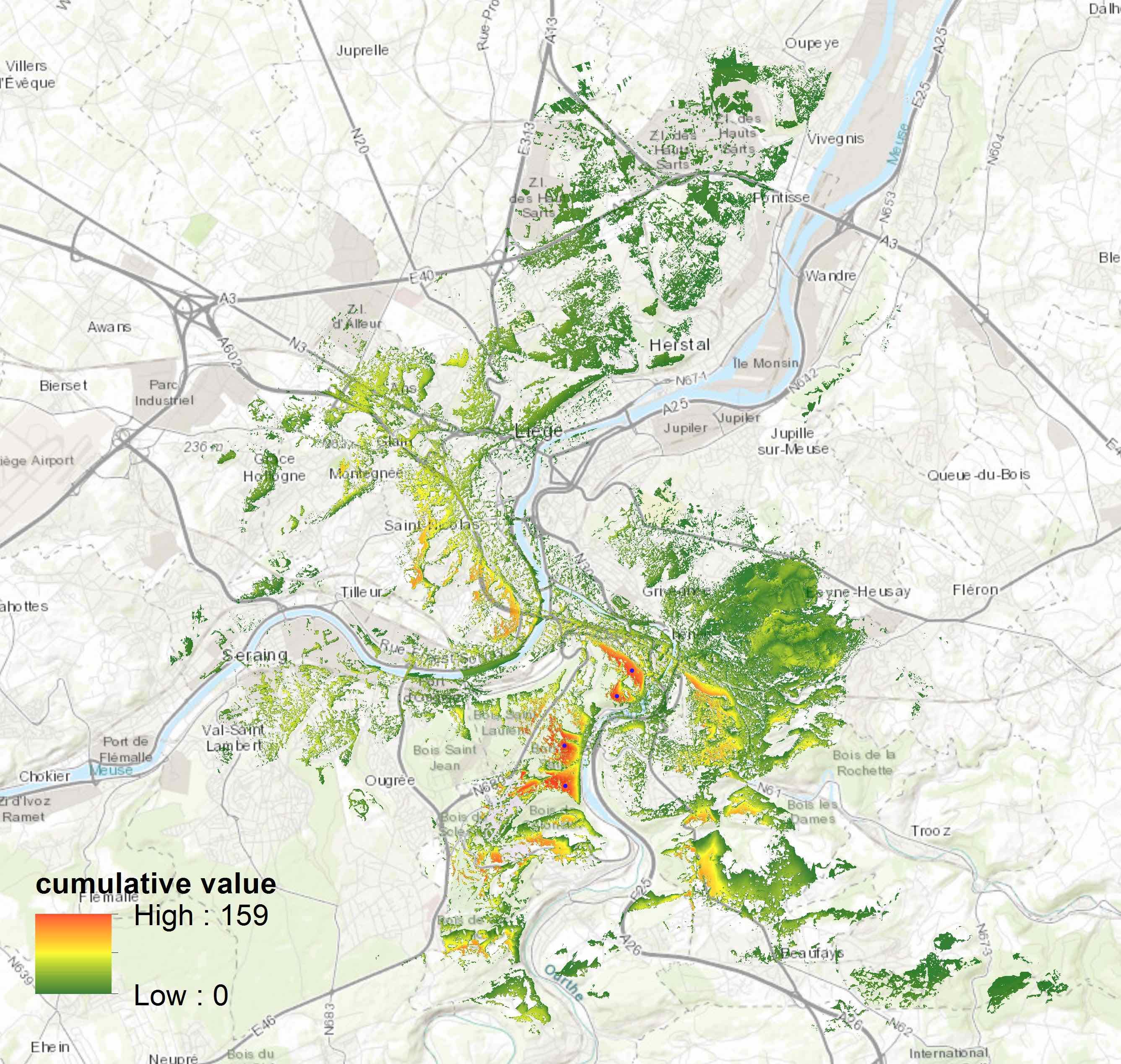

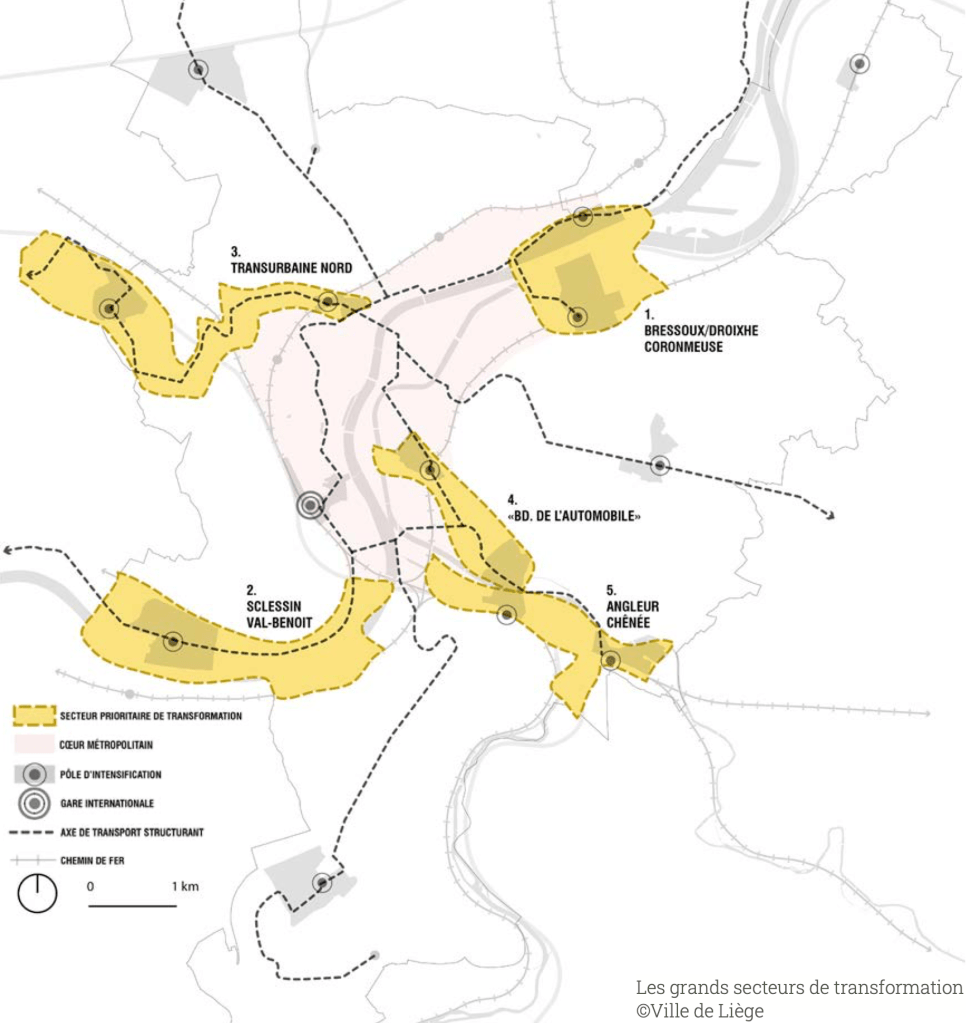

Nous préconisons dans cet esprit de sortir d’une logique de densification linéaire et d’établir une cartographie des lieux prioritaires en matière d’intensité urbaine. Ceci suppose, d’une part, d’identifier des territoires àprivilégier en matière de densification, à savoir des lieux localisés à proximité des services, existants ou futurs, dans lesquels le potentiel de densification est jugé important.

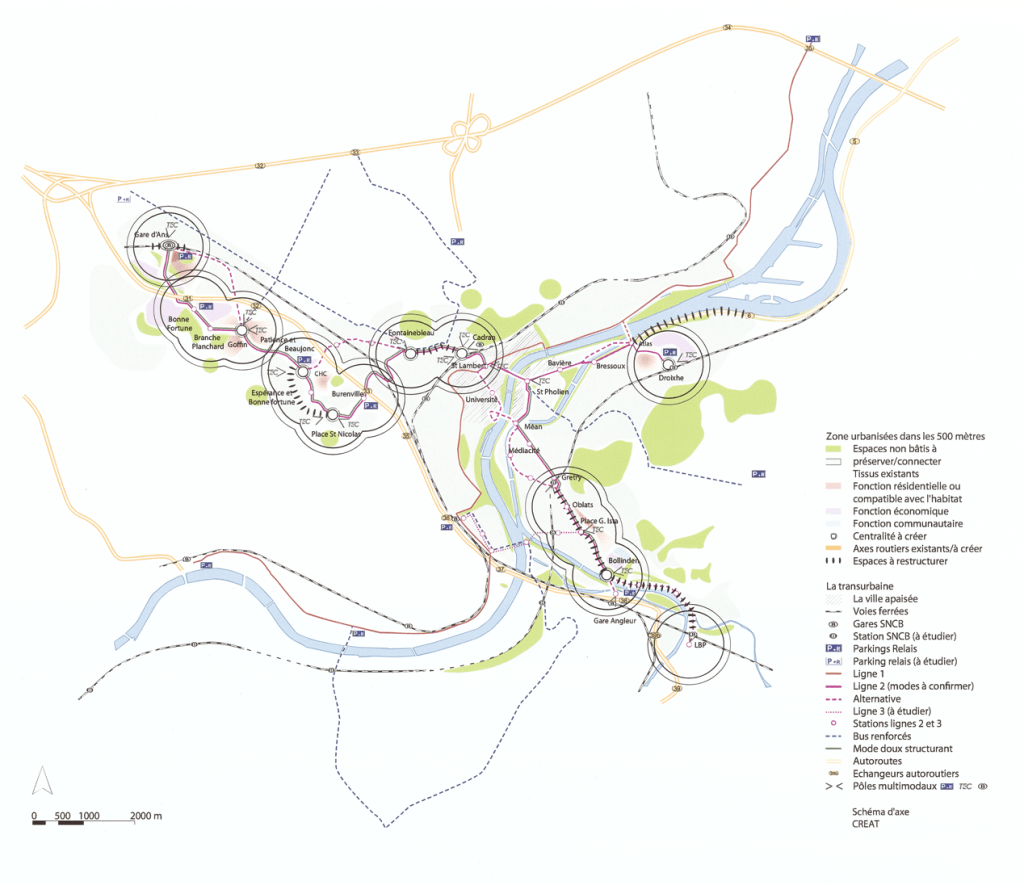

Plutôt que de se focaliser sur le seul centre-ville ou la seule ville-centre, il s’agirait ici de s’intéresser aux espaces construits de manière peu dense dans l’immédiat après-guerre, dans les années 1950-1980. Ces espaces sont généralement bien desservis en services (transports en commun, commerces, écoles) et l’urbanisation s’y est produite en ruban, parfois sous forme de tissus discontinus. Cette réflexion doit impérativement être abordée à l’échelle de l’agglomération urbaine de Liège, en coordination avec la politique de mobilité et de développement commercial.

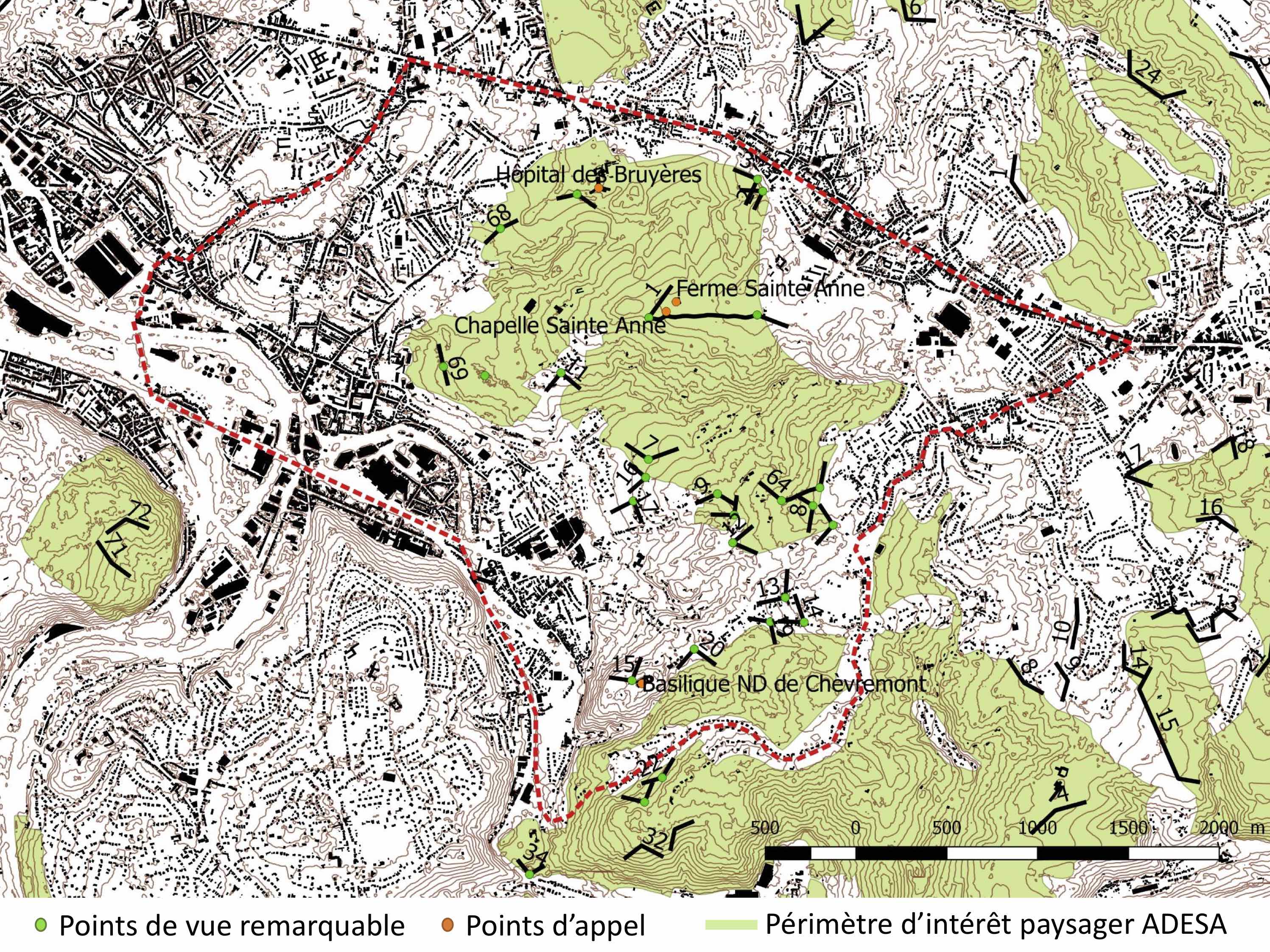

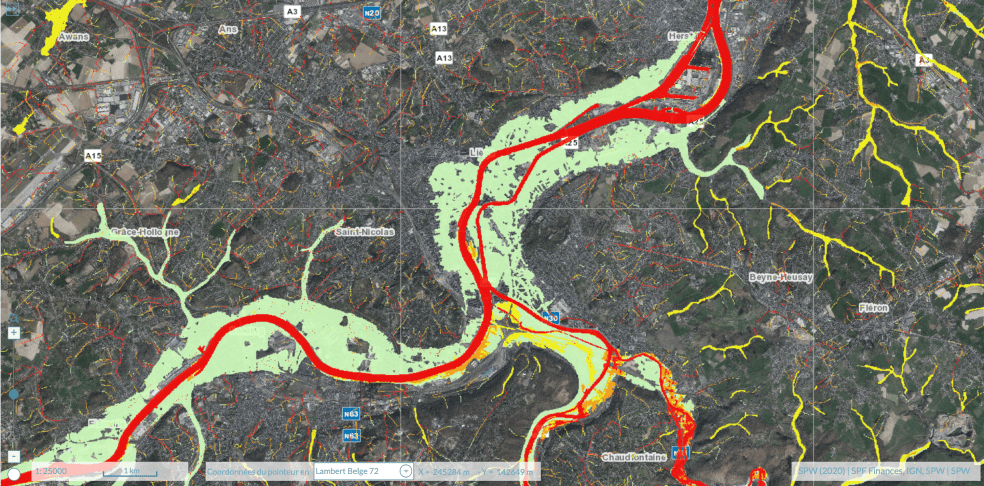

Il convient dans cet esprit d’être attentif à la densification des cœurs d’îlot, engagée dans la partie nord de l’agglomération. On retrouve dans la frange qui sépare le cœur de Liège de l’arc autoroutier nord une série d’espaces classés en zone urbanisable au plan de secteur et qui jouent un rôle important en matière de « services éco-systémiques »[15]. Plutôt que d’urbaniser ces espaces sous forme de nappes bâties de densité moyenne, nous suggérons d’identifier des nœuds dans lesquels les constructions pourraient être concentrées et éventuellement s’élever sur quelques étages, de manière à préserver des espaces verts collectifs d’intérêt public.

Il nous apparaît aussi important d’identifier des espaces dans lesquels des opérations de démolition/reconstruction pourraient être autorisées. Ceci permettrait de sortir d’une opposition stérile entre sacralisation et indifférence complète par rapport au milieu bâti. Tout le tissu bâti hérité n’a pas la même valeur. En l’absence d’une politique publique en matière de densification, il est à craindre que ce seront les opérateurs privés qui auront la main sur les choix en matière de préservation/non préservation de notre patrimoine bâti. Il nous apparaît préférable de reprendre l’initiative, collectivement, sur cette question et de considérer que si une certaine densification est souhaitable, elle doit être canalisée et orientée vers des lieux appropriés. Certaines opérations de densification qui ont été développées le long de la N4 (route nationale reliant Bruxelles à Luxembourg) nous apparaissent intéressantes à cet égard. Elles ont été l’occasion d’une production d’espaces publics et permettent de maintenir une partie de la population plus âgée sur son lieu de vie à travers la production d’immeubles de trois ou quatre étages, dotés d’équipements adéquats.

En contrepartie, une telle politique suppose, selon nous, d’identifier des territoires prioritaires en matière de dédensification urbaine.

Il faut revenir ici à l’indicateur d’intensité urbaine dont nous parlions plus haut. Cet indicateur, rappelons-le, déduit les espaces verts collectifs de la superficie utile intervenant dans le calcul de densité. Fouchier a ainsi montré que l’intensité urbaine au cœur de Paris avait progressé entre les années 1980 et 1990 et ce essentiellement en raison de la reconversion de friches industrielles en espaces verts. À population urbaine inchangée, voire légèrement diminuée, le fait de reconvertir des espaces urbanisés en espaces non urbanisés, conduit à augmenter l’intensité par la diminution du dénominateur de l’équation.

Une telle stratégie nous paraît pertinente pour la Ville de Liège. Les espaces les plus denses de la ville ont été produits au cours du xixeet de la première moitié du xxe siècle. La plupart des quartiers développés à cette époque (Outremeuse, Saint-Léonard, Longdoz, Bressoux) l’ont été sans la mise en place d’un réseau d’espaces publics tel que celui que l’on peut observer dans une série de villes françaises ou à Bruxelles. Peu, voire pas d’espaces verts, hormis dans les lieux les plus escarpés et donc les moins accessibles. C’est que l’urbanisation à l’époque industrielle était tout sauf généreuse, si ce n’est dans les quartiers plus bourgeois : le jardin botanique dans le quartier Louvrex, le parc d’Avroy pour l’urbanisation des Terrasses. Il n’est qu’à comparer la réalisation du boulevard Émile de Laveleye dans les Vennes et l’absence complète d’aménagement du boulevard Poincarré-Frankignoul dans le Longdoz pour mesurer la distance qui séparait les quartiers aisés des quartiers plus populaires au début du xxe siècle.

Les quartiers plus populaires se sont vus, eux, intégralement saturés par un assemblage de tissus résidentiels et d’emprises industrielles, qui fonctionnait de manière intégrée. Engager une logique de densification dans ces quartiers, et chercher à construire de manière systématique dans tous les espaces en friche ne nous paraît pas adéquat : ce serait en « remettre une couche » sur les injustices spatiales héritées de l’époque industrielle, alors que nous disposons aujourd’hui de tous les indicateurs pour mesurer les déséquilibres en matière d’accessibilité aux espaces verts et aux services collectifs entre quartiers urbains.

Nous suggérons à l’inverse de ménager des espaces verts, de respiration, dans ces quartiers, de manière à renforcer leur attractivité résidentielle et la qualité de vie des populations plus fragiles qui y habitent. Nous préconisons également de préserver des espaces non bâtis qui pourront, le moment venu, lorsque les moyens financiers auront pu être rassemblés (dans 3, 5, 10, 20 ans…) par le public et/ou le privé (via notamment des « charges d’urbanisme »[16]), être transformés en espaces de vie et d’apaisement. Comme nous venons de le dire, une telle diminution de la densité brute pourrait conduire à une augmentation de la densité nette, l’intensité urbaine. Mettre en œuvre une politique de qualité urbaine dans les territoires aujourd’hui les plus denses, c’est-à-dire sur la rive droite de la ville, est indispensable.

La mise en œuvre d’une politique de densification résolument contemporaine suppose, enfin, d’envisager de nouvelles formes de mobilité : mobilité partagée, véhicules électriques, zones à faible émission de polluants, etc.

Ce que l’on appelle le Transit-Oriented Development[17] (TOD) n’est rien d’autre que la remise au goût du jour de la politique d’urbanisation en chapelet qui s’est mise en place dès le xixe siècle avec l’essor du train et qui s’est poursuivie au xxeavec le retour du tram dans nos villes. Ici aussi, nous suggérons de nous affranchir de ces logiques héritées du xixe, de « sauter un siècle » et d’envisager ce que devrait être la densité dans le monde à venir de voitures électriques, partagées et pour partie autonomes. La réponse à ces défis technologiques suppose de revenir aux valeurs de l’urbanité, qui étaient déjà bien mises en évidence par l’école de Chicago – rencontres fortuites, interculturalité, connectivité – qu’il convient de réconcilier avec l’agenda actuel en matière d’innovation et de résilience urbaine.

Conclusion

Nous avons tenté, au travers de cette contribution, de démystifier l’objet « densité »et de le considérer dans une perspective historique et urbaine plus large. Même si nos propos peuvent paraître un peu durs, il nous semble que le débat sur la densité urbaine est nécessaire pour autant bien sûr qu’il soit fait état des coûts et bénéfices attendus de la densité et que les propositions formulées en la matière soient déclinées de manière différenciée dans l’espace.

Nous l’avons signalé au cours du chapitre : ces questions se posent autant en centre-ville que dans des nœuds périurbains et devraient faire l’objet d’une politique à l’échelle de la métropole, à l’image de ce qui a été mis en œuvre dans une ville comme Rennes, considérant qu’une même politique appellera peut-être des solutions opposées selon l’endroit où l’on se trouve.

Il nous paraît essentiel de « reculturaliser » ce débat afin de donner du corps et un contenu à un indicateur bien trop abstrait pour constituer à lui seul une réponse aux enjeux de la ville actuelle. Par « reculturaliser », nous entendons considérer d’autres dimensions de la ville que sa seule composante physique, réintroduire la question des valeurs, et en particulier des valeurs humaines et patrimoniales, dans le débat sur la ville et engager une réflexion sur ce que devrait être notre ville et la vie en ville dans les années à venir, sans reproduire constamment les injustices/schémas hérités du xixe siècle.

L’étalement urbain que nous connaissons en Belgique est en grande partie le produit de la négation des valeurs de la densité et, plus largement, de l’urbanité. On ne pourra faire l’économie d’un débat sur ces questions si l’on veut engager une transition de notre ville à l’échelle de l’agglomération. Une démarche collective en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme y sera déterminante, démarche identifiant d’abord les valeurs de l’urbanité qu’il s’agit de porter ensemble.

Pierre Fontaine, Conseiller en urbanisme, logement et développement territorial à la Ville de Liège

Jacques Teller, Professeur d’urbanisme et aménagement du territoire à l’Université de Liège, Lema- Urban and Environmental Engineering Department

Extrait de l’ouvrage Regards sur la ville, dirigé par Rachel Brahy, Elisabeth Dumont, Pierre Fontaine et Christine Ruelle (éditeur : Presses Universitaires de Liège). Le prix du livre est de 20€. Il peut être commandé via le site des PUL (http://www.presses.uliege.be) ou par mail (presses@uliege.be).

Bibliographie

Ouvrages

Bordes-PagesÉlisabeth, Référentiel de densités et de formes urbaines, Éditions de l’Iaurif, 1995, 93 p.

FouchierVincent, Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Île de France et des villes nouvelles, Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles, 1997, Paris, 212 p.

LécureuilJean, La programmation urbaine, nécessité et enjeux, Paris, Le Moniteur, 2001, 186 p.

NewmanPeter & KenworthyJeffrey, Cities and automobile dependence, Éditeur Avebury Technical,1989, 406 p.

Articles de revue

CastelJean-Charles et JardinierLaurent, « La densité au pluriel. Un apport à la recherche sur les coûts de l’urbanisation », Études Foncières, 2011, no 152, p. 12-17.

CharmesÉric, « La densification en débat », Études Foncières, 2010, no 145, p. 20-23.

SubileauJean-Louis, « Le règlement du P.O.S. et le paysage de Paris », Paris-Projet, 1975, no 13-14, p. 4-89

TouatiAnastasia, « Histoire des discours politiques sur la densité », Études Foncières, 2010, n° 145, p. 24-26.

van derWusten Herman, « La ville fonctionnelle et les modèles urbains qui lui ont succédé », EchoGéo, 36 | 2016, disponible à l’adresse suivante : http://journals.openedition.org/echogeo/14634(consultée le 26 juin 2018).

Rapport de recherche

BodartCéline, D’AndrimontCaroline, DeFijterArie, FontainePierre, HarouRaphaëlle, LeFortBarbara, MeurisCoralie, HaninYves, VanderstraetenPierre, « La densification des tissus urbanisés en Wallonie, opportunités pour leur qualification », Notes de recherche CPDT43, 2013, 24 p.

Travail de fin d’études

LemonnierMarion, Division de logements existants en milieu rural et périurbain, Travail de fin d’études, Université de Liège, 2015, 195 p.

Notes de bas de page

[1] Newman Peter & Kenworthy Jeffrey, Cities and automobile dependence, Éditeur Avebury Technical,1989, 406 p.

[2] Bodart Céline, D’Andrimont Caroline, DeFijter Arie, Fontaine Pierre, Harou Raphaëlle, LeFort Barbara, Meuris Coralie, Hanin Yves, Vanderstraeten Pierre, « La densification des tissus urbanisés en Wallonie, opportunités pour leur qualification », Notes de recherche CPDT43, 2013, 24 p.

[3] Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France.

[4] Bordes-Pages Élisabeth, Référentiel de densités et de formes urbaines, Éditions de l’Iaurif, 1995, 93 p.

[5] Fouchier Vincent, Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Île de France et des villes nouvelles, Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles, 1997, Paris, 212 p.

[6] Lemonnier Marion, Division de logements existants en milieu rural et périurbain, Travail de fin d’études, Université de Liège, 2015, 195 p.

[7] Architecte et urbaniste (1887-1965) associé au mouvement moderniste. Ses écrits, et en particulier la Charte d’Athènes, ont structuré l’urbanisme de l’après-guerre en France et en Europe.

[8] Camillo Sitte (1843-1903), architecte et théoricien de l’architecture, auteur de l’essai L’art de bâtir les villes, paru en 1889.

[9] La « ville fonctionnelle » est alors celle qui prévoit que les quatre grands domaines d’activités humaines – habiter, travailler, circuler et se récréer – s’organisent dans des zones distinctes au sein de la ville. Voir par exemple van derWusten Herman, « La ville fonctionnelle et les modèles urbains qui lui ont succédé », EchoGéo, 36 | 2016, disponible à l’adresse suivante : http://journals.openedition.org/echogeo/14634(consultée le 26 juin 2018).

[10] Subileau Jean-Louis (1975), « Le règlement du P.O.S. et le paysage de Paris », Paris-Projet, n° 13-14, p. 4-89.

[11] Coefficient d’occupation des sols.

[12] Castel Jean-Charles et Jardinier Laurent,« La densité au pluriel. Un apport àla recherche sur les coûts de l’urbanisation », Études Foncières, 2011, no 152, p. 12-17.

[13] Charmes Éric, « La densification en débat », Études Foncières, 2010, no 145, p. 20-23.

[14] Lécureuil Jean, La programmation urbaine, nécessité et enjeux, Paris, Le Moniteur, 2001, 186 p.

[15] La notion de « services éco-systémiques » désigne les bénéfices qui sont retirés du fonctionnement des écosystèmes, qu’ils soient naturels ou modifiés : ainsi, outre son intérêt écologique, l’infrastructure verte urbaine peut générer des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques pour la ville et ses habitants. Cette question est abordée ici-même, dans l’article « ville verte ».

[16] En Wallonie, il s’agit d’une exigence complémentaire imposée au bénéficiaire d’un permis d’urbanisme en vue de lui faire supporter une partie des coûts que l’exécution de son projet est susceptible de causer à la collectivité.

[17] Le concept de Transit-Oriented Developmentest une approche urbanistique visant à favoriser l’articulation de l’urbanisation et du transport collectif. Il a été développé par Peter Calthorpe en 1993.

Figure 1 – Périmètre de l’étude paysagère

Figure 1 – Périmètre de l’étude paysagère