En matière de mobilité, le temps compte (Time Matters)

La mise en service du tram à Liège va s’accompagner d’une refonte de l’ensemble du réseau de bus, de manière à le hiérarchiser et à rabattre une série de lignes existantes sur les arrêts de tram. Cette réorganisation s’appuie sur quatre…

Conférences Projet Urbain 2024-25/1

Cycle de conférences organisé par l’Université de Liège / Faculté des Sciences Appliquées – Faculté d’Architecture – Faculté des Sciences, la Haute École Charlemagne, la Ville de Liège, For Urban Passion et le GRE – Liège. Les conférences ont lieu…

Abandon des extensions du tram à Liège : le retour des silos ?

Préambule L’abandon des extensions du tram à Liège revêt un caractère éminemment politique. Il s’agit, ceci mérite d’être souligné, de la première décision d’envergure du gouvernement wallon à la suite des élections régionales de juin dernier et de l’installation de…

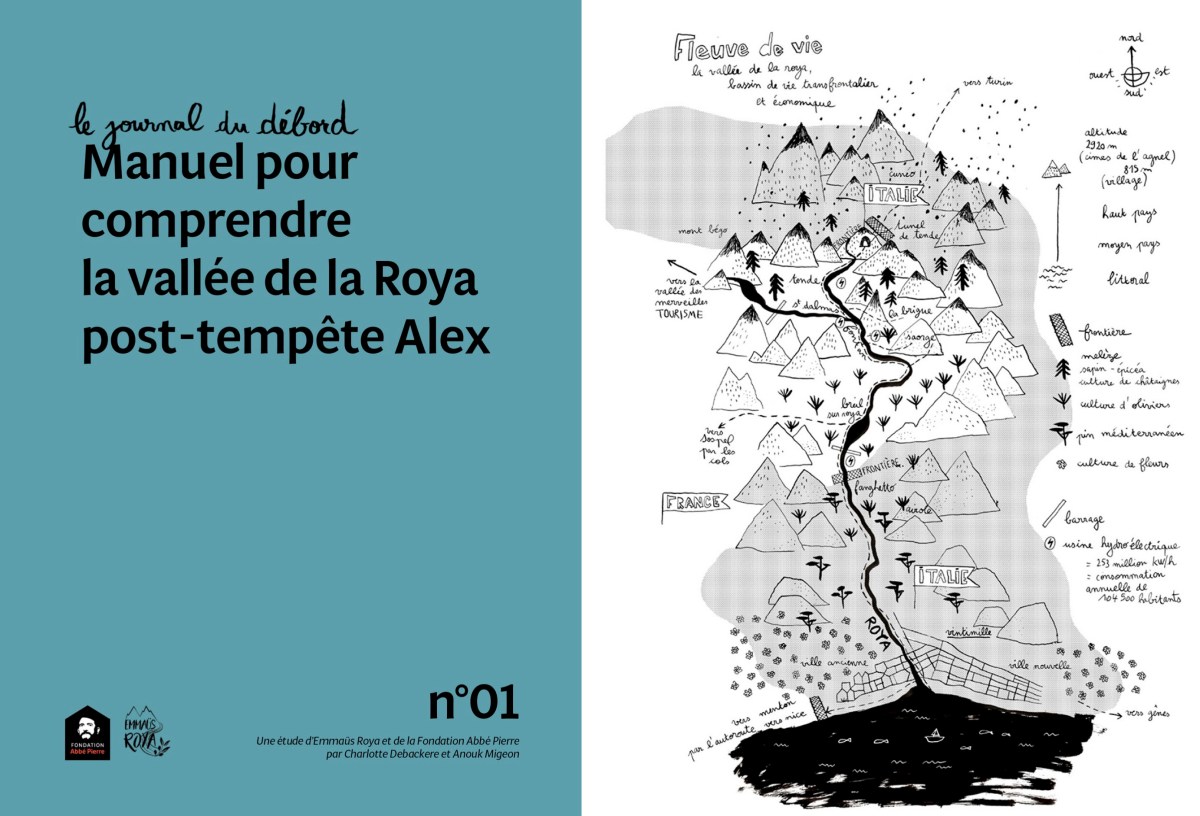

Conférence Anouk Migeon • 13/03 à 18h

La mobilisation de la société civile pour reconstruire la vallée de la Roya après la tempête Alex en France Au sein des Alpes-Maritimes en France, la tempête Alex a frappé durement la vallée de la Roya pendant la nuit du…

Conférences Projet Urbain 2023-24/2

Cycle de conférences organisé par l’Université de Liège / Faculté des Sciences Appliquées – Faculté d’Architecture – Faculté des Sciences, la Haute École Charlemagne, la Ville de Liège, For Urban Passion et le GRE – Liège. Les visio-conférences sont organisées…

Conférences Projet Urbain 2022-23/2

Cycle de conférences organisé par l’Université de Liège / Faculté des Sciences Appliquées – Faculté d’Architecture – Faculté des Sciences, la Haute École Charlemagne, la Ville de Liège, For Urban Passion et le GRE – Liège. “Repartir d’une page… noire”,…

Conférences Projet Urbain 2022-23/1

Cycle de conférences organisé par l’Université de Liège / Faculté des Sciences Appliquées – Faculté d’Architecture – Faculté des Sciences, la Haute École Charlemagne, la Ville de Liège, For Urban Passion et le GRE – Liège. La ville à l’épreuve…

Conférence Michel Hössler (Agence TER) • 1/12 à 18h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Hössler, Paysagiste et associé fondateur de l’Agence TER, pour nous parler du Masterplan de reconversion de la vallée sidérurgique liégeoise. Différentes études ont été réalisées au cours des deux dernières décennies pour reconvertir les…

Conférence Régis Ortmans (Matexi) • 24/11 à 18h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Régis Ortmans, Business developper chez Matexi pour nous parler de la reconversion de l’ancien Charbonnage du Hasard à Cheratte. L’ancien charbonnage du Hasard à Cheratte (Liège) marque le paysage de la vallée de la Meuse…

Conférence Benoît Moritz et Virginie Pigeon • 10/11 18h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Benoit Moritz (Architecte & Urbaniste – MSA) et Virginie Pigeon (Paysagiste – Agence Pigeon Ochej Paysage), dans le cadre d’une conférence relative au projet de reconversion de l’ancien site industriel LBP à Chênée (Liège). Le…

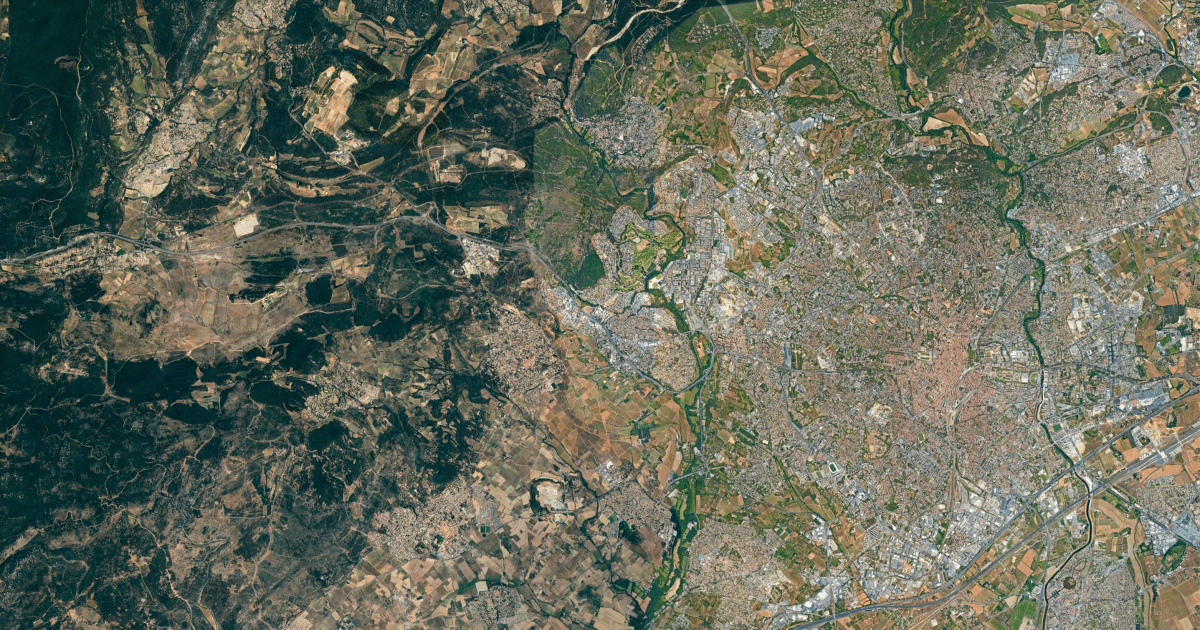

Conférence Michel Lussault • 20/10 / 19h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Lussault, Géographe, Professeur et Directeur de l’Ecole d’urbanisme de Lyon, dans le cadre d’une conférence organisée en partenariat avec FUP sur l’urbanisme de l’attention et du prendre soin. La métropolisation est bien souvent caractérisée…

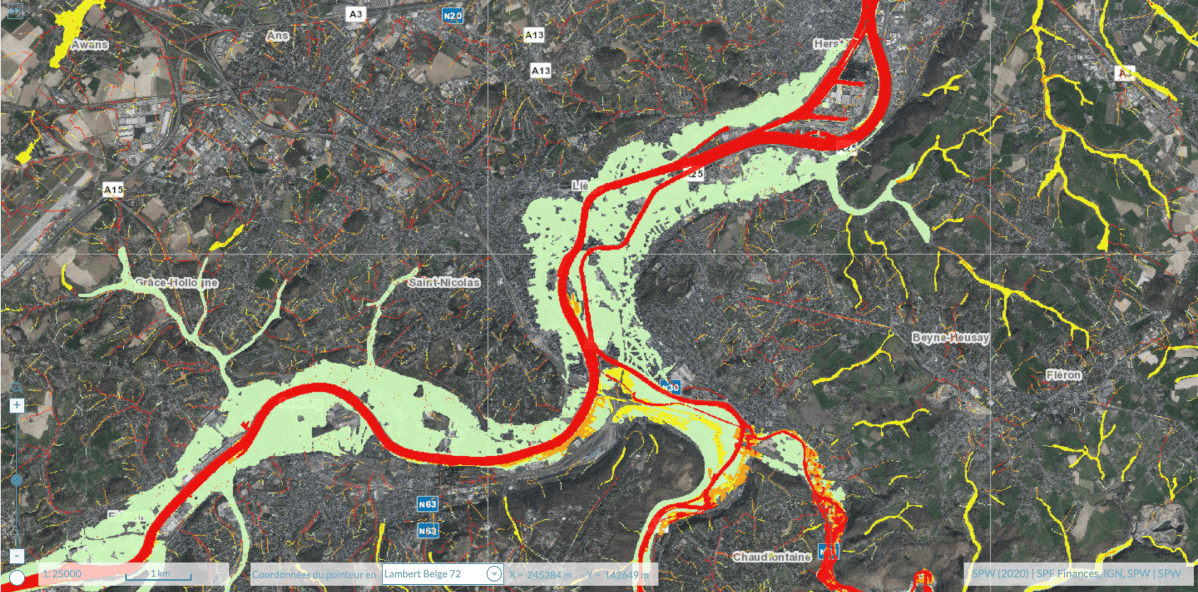

Consultation des citoyens affectés par les inondations de juillet 2021

Nature des évènements perçus par les habitants Rapidité du phénomène L’ensemble des intervenants souligne l’extrême rapidité de la montée des eaux. C’est en particulier le cas de ceux qui ont déjà connu d’autres inondations, par rapport auxquelles ils gardent une…

Conférences Projet Urbain 2021-22/1

Cycle de conférences organisé par l’Université de Liège / Faculté des Sciences Appliquées – Faculté d’Architecture – Faculté des Sciences, la Haute Ecole Charlemagne, la Ville de Liège, Liège Labville, le GRE Liège et FUP. Les conférences sont organisées en…

La vallée de la Meuse, un territoire sous tension climatique

Quelles adaptations du territoire de la vallée Mosane pour faire face aux risques d’inondations et de baisse d’étiage ? Séminaire ULiège – 12 octobre 2021 La question de l’évolution du climat et de ses impacts sur le risque d’inondations des aires…

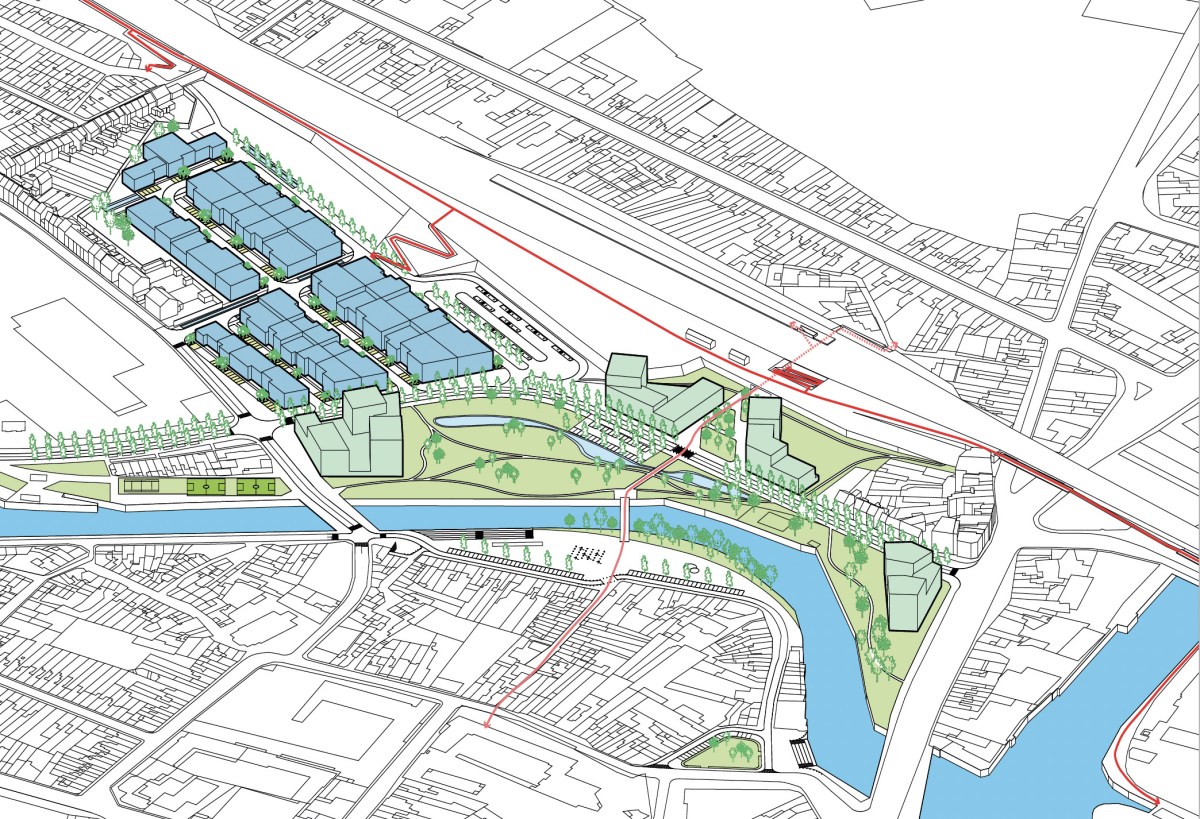

Stratégie de reconversion urbaine des sites et quartiers ferroviaires. 05.05 / 18h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Charlotte Girerd, Directrice Projets de SNCF Immobilier, le mercredi 05/05 à 18h00. Fondée en 2015, SNCF Immobilier est une entité chargée d’assurer la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier et foncier de l’entreprise publique.…

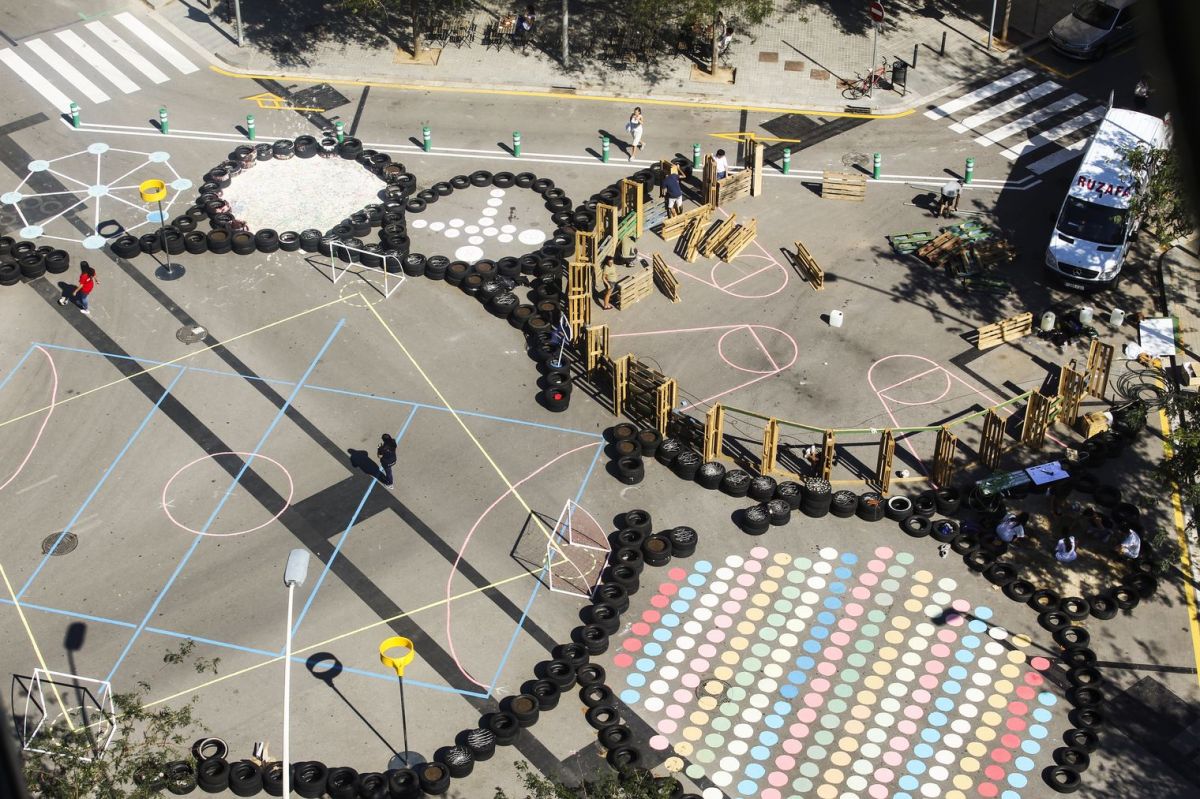

Le SuperBlock : retour sur une expérience radicale de transformation de la ville

L’idée pourrait paraître assez triviale. Il s’agit de fermer les rues au trafic de transit à l’intérieur de « super îlots » formés de 3 x 3 îlots classiques. La limite de vitesse reste fixée à 50km/h sur les artères qui bordent…

Agence TER. Projet de la ZAC des Groues à Nanterre. 28.04 / 18h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Olivier Philippe, Paysagiste-Urbaniste, Directeur-associé de l’Agence TER à Paris, le mercredi 28/04 à 18h00. L’Agence TER nous présentera le potentiel de soutien que la « nature » et le « paysage » peuvent offrir pour permettre un redéveloppement opportun…

Bertrand Vignal. La vallée de la chimie verte à Lyon. 31.03 / 18h00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Bertrand Vignal, Architecte-Paysagiste, Directeur-associé de l’Agence BASE Lyon, le mercredi 31/01 à 18h00. A la suite du déclin de l’industrie pétrochimique lourde de la vallée du Rhône à Lyon, un vaste projet de reconversion territoriale…

Djamel Klouche. Le projet Five Cail à Lille. 24.03 / 18h00

Nous accueillerons Djamel Klouche, Architecte, co-fondateur de l’Agence AUC, le mercredi 24 mars à 18h, pour une conférence relative au projet Five Cail à Lille. S’étendant sur plus de 17 hectares au sein de la Métropole lilloise, Five Cail est…

Le bassin de la Meuse : des défis écologiques et territoriaux transfrontaliers

Il est indispensable de développer une véritable vision stratégique pour la Meuse si l’on veut fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet de territoire résilient. Cette vision stratégique doit articuler les quatre principales fonctions du fleuve, écologique, logistique, productive et…

Un problème est survenu. Veuillez rafraîchir la page et/ou réessayer.